Wissenschaftler haben ein revolutionäres Roboterauge entwickelt, das vollständig ohne externe Stromquelle auskommt. Diese weiche, flexible Linse nutzt ausschließlich Licht, um sich automatisch zu fokussieren, und ist dabei so leistungsstark, dass sie mikroskopisch kleine Details wie die Haare auf einem Ameisenbein erkennen kann. Die Entwicklung könnte den Weg für eine neue Generation von Soft-Robotern ebnen, die ohne komplexe Elektronik oder Batterien auskommen.

Wichtige Erkenntnisse

- Ein neues Roboterauge aus Hydrogel kann sich nur durch Lichteinwirkung selbstständig fokussieren.

- Es benötigt keine Batterien, Kabel oder externe Elektronik für den Betrieb.

- Die Linse ist stark genug, um Details im Mikrometerbereich sichtbar zu machen.

- Die Technologie ist ideal für den Einsatz in der Soft-Robotik und in autonomen Systemen.

Ein Durchbruch für die Soft-Robotik

In der Welt der Robotik stellen Energieversorgung und Sensorik oft die größten Herausforderungen dar. Traditionelle Roboter sind auf starre Sensoren und eine ständige Stromzufuhr angewiesen. Ein Forschungsteam am Georgia Institute of Technology hat nun eine Lösung vorgestellt, die diese Hürden umgeht.

Sie entwickelten eine Linse, die nicht nur weich und biegsam ist, sondern auch ihre Fokussierung intelligent und autonom anpasst. „Wenn man Roboter betrachtet, die weicher und nachgiebiger sind und vielleicht keinen Strom verbrauchen, muss man darüber nachdenken, wie man die Sensorik für diese Roboter umsetzt“, erklärt Corey Zheng, der Erstautor der Studie.

Diese Innovation könnte besonders für Anwendungen in schwer zugänglichen oder gefährlichen Umgebungen von Bedeutung sein, wo ein Austausch von Batterien unpraktisch ist. Auch für tragbare Technologien, die sich nahtlos an den menschlichen Körper anpassen müssen, eröffnet der Ansatz neue Möglichkeiten.

Die Funktionsweise: Inspiriert von der Natur

Das Herzstück des neuen Systems ist ein spezielles Material: ein Hydrogel. Dieses gelartige Material besteht aus einem Polymernetzwerk, das Wasser speichern und wieder abgeben kann. Dadurch kann es seinen Zustand zwischen flüssiger und fester Form ändern.

Ein intelligenter Mechanismus

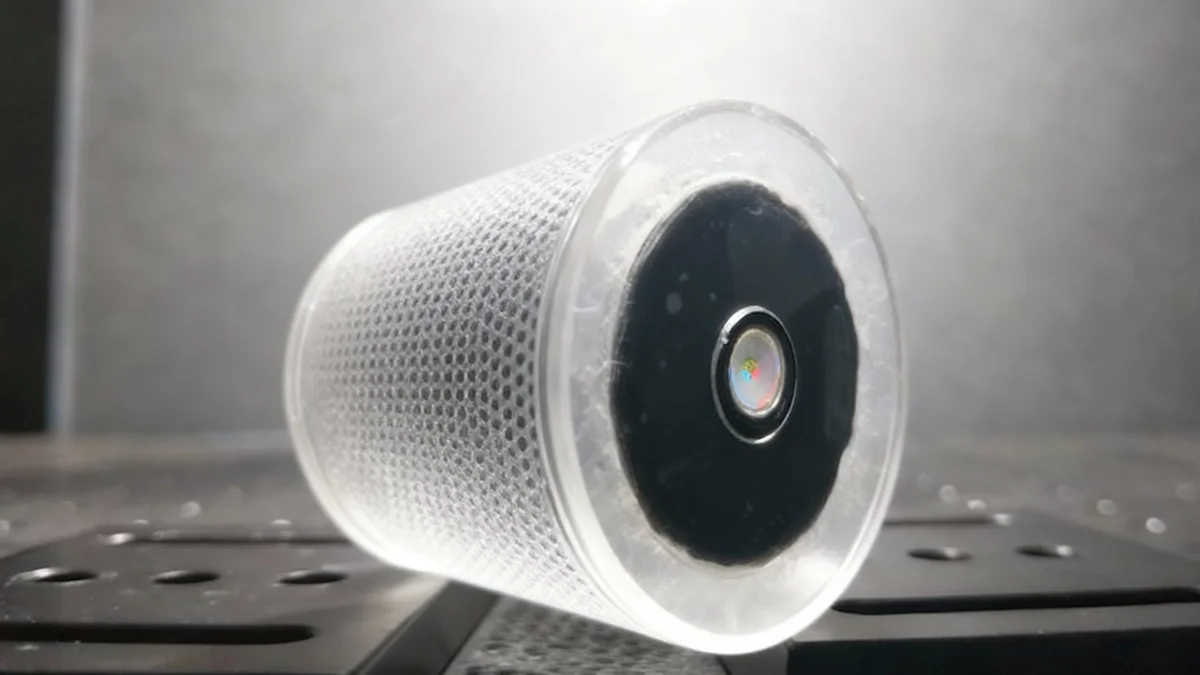

Die Forscher betteten winzige Partikel aus Graphenoxid in einen Ring aus diesem Hydrogel ein, der eine Linse aus Silikonpolymer umgibt. Graphenoxid hat die Eigenschaft, Licht stark zu absorbieren und in Wärme umzuwandeln.

Trifft nun Licht, beispielsweise mit der Intensität von Sonnenlicht, auf diese Partikel, erwärmen sie sich. Die Wärme wird an das umliegende Hydrogel abgegeben, das darauf reagiert, indem es Wasser freisetzt und schrumpft. Dieser Schrumpfungsprozess zieht an der flexiblen Linse und verändert so deren Krümmung – sie wird fokussiert.

Mechanik des menschlichen Auges als Vorbild

Die mechanische Anordnung des Systems ist der Funktionsweise des menschlichen Auges nachempfunden. Auch bei uns ziehen Muskeln an der Augenlinse, um ihre Form zu verändern und den Fokus auf nahe oder ferne Objekte einzustellen. Das Roboterauge imitiert diesen Prozess, ersetzt die Muskeln aber durch das lichtempfindliche Hydrogel.

Wird die Lichtquelle entfernt, kühlt das Hydrogel wieder ab. Es nimmt erneut Wasser auf, dehnt sich aus und entlastet die Linse, die in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Dieser gesamte Vorgang läuft passiv und ohne jegliche elektronische Steuerung ab.

Erstaunliche Präzision im Mikrobereich

Die Leistungsfähigkeit der neuen Linse ist beeindruckend. In Tests, die in der Fachzeitschrift Science Robotics veröffentlicht wurden, konnte das System anstelle einer herkömmlichen Glaslinse in einem Lichtmikroskop eingesetzt werden, um winzigste Strukturen zu erkennen.

Was das Roboterauge sehen kann:

- Den 4-Mikrometer kleinen Spalt zwischen den Klauen einer Zecke.

- Die 5-Mikrometer feinen Fäden eines Pilzgeflechts.

- Die 9-Mikrometer kurzen Borsten am Bein einer Ameise.

Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 50 bis 70 Mikrometern.

Diese hohe Auflösung, erreicht ohne Strom und komplexe Bauteile, demonstriert das enorme Potenzial der Technologie. Sie könnte in Mikroskopen für den Feldeinsatz oder in autonomen Überwachungssystemen genutzt werden, die über lange Zeiträume ohne Wartung funktionieren müssen.

Die Zukunft: Autonome Kameras und tierische Vorbilder

Die Forscher arbeiten bereits an der nächsten Stufe. Sie integrieren die Linse in ein mikrofluidisches System, das ebenfalls aus dem lichtempfindlichen Hydrogel besteht. „Das bedeutet, dass das Licht, das zur Bilderzeugung verwendet wird, auch ein intelligentes, autonomes Kamerasystem antreiben kann“, so Zheng.

Das Licht würde nicht nur das Bild fokussieren, sondern könnte auch Ventile steuern und so komplexe, sich selbst versorgende Systeme ermöglichen. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu vollständig autonomen Soft-Robotern.

„Wir können die Linse auf wirklich einzigartige Weise steuern.“

Die Anpassungsfähigkeit des Hydrogels eröffnet zudem faszinierende Zukunftsperspektiven. Die Forscher überlegen, wie sie die Fähigkeiten anderer Lebewesen nachahmen können. So könnte die Linse die vertikale Pupille einer Katze imitieren, um getarnte Objekte besser zu erkennen, oder die W-förmige Netzhaut eines Tintenfischs, die es ihm ermöglicht, Farben wahrzunehmen, die für den Menschen unsichtbar sind. Die stromlose Technologie könnte der Robotik somit nicht nur Unabhängigkeit von Batterien bringen, sondern auch völlig neue Sinneswahrnehmungen ermöglichen.